(二二八受難者簡介)謝義雄,1930年生,臺灣桃園市人。1950年畢業於桃園農校,奉派新店鎮公所。1952年因自首的桃園農校同學供稱在校實習分組討論時,曾批評時政,謝義雄和同學也是同事的溫春鄢都被捕。1952年12月「溫春鄢等案」判決,謝義雄判8年,溫春鄢判15年。謝義雄二哥謝傅卿於1949年另案被捕,判刑12年。兄弟在綠島相遇。謝義雄於1960年8月27日出獄,二哥還在綠島。二哥釋放後,兩人擇期於同一天舉行婚禮與婚宴。其兄謝傅卿已病故。

我是一九三○年出生,家住桃園鎮春日路。父親謝定坤是桃園東門國校教師,日本戰敗後,由他代理校長,他也是戰後東門國校的第一任校長,前後當了二、三年,後來才調去鄉下的學校當校長。較老一輩的人,都認識我爸爸,他的學生很多。我家有七兄弟,三姐妹,我是第三個兒子。

軍隊殺人 二二八氣氛令人害怕

一九四七年二二八事件發生時,我已經是桃園農校二年級學生。但是我不了解二二八是怎麼一回事,我還是個孩子,對政治不懂,當時校內的外省教師和本省老師各佔一半,但是擔任要職的都是外省老師,他們都逃躲起來。

一九四七年三月八日,軍隊進入校園,我們停止上課,讓阿兵哥入住校園,他們在校門口圓環挖洞,架設機關槍,讓人害怕。看到他們拿出大的鼎煮飯菜,學生都不懂是怎麼了。後來,才聽說軍隊去抓人、殺人,沒有將人送到法院,抓起來就打死,這時我們才知道二二八的可怕。

二哥謝傅卿先出事 被判十二年

三月底,學生被通知回學校上課。日治時代,中學四年制,戰後,國民政府改成初級部三年,高級部三年。二二八之後,我已升上初級部三年級。到一九五一年我高三畢業後,知道桃園抓了很多學生,那就是林秋祥 學生街頭支部案,連我二哥謝傅卿 老師,也是在那案件中被捕,判刑十二年,我不很清楚他們的案情,但當時桃園街上傳聞很多人被抓、被槍決,氣氛讓人害怕。

一九五○年我從桃園農校畢業,考取省政府辦理的「就業訓練班」,受訓兩個月後,由省政府派令分發,先奉派到板橋的臺北縣政府,同住桃園的同學溫春鄢 也和我一樣,再被分發到新店鎮公所上班。當時也有同學派到桃園縣政府,也有派到八德鄉公所。

謝傅卿是謝義雄二哥,任樹林山佳國民學校教員時被捕,與林秋祥等人列為同案,判刑12年。(照片來源:取自「綠島人權園區」新生訓導處展示區「青春.歲月」展區)

二哥大我兩歲,他原在南崁教書,可能是在那裡認識的朋友而惹上政治上的麻煩,後來調到山佳國校教書才被捕。我所知道二哥和林秋祥等學生不同的案,也不是同一組織關係,但是同一個判決書,他的案子並沒牽連到我。他被抓後,大多由母親前去軍法處看守所會面,後來他移監到新店戲院的監所,正好在我上班的新店鎮公所隔壁,我每週去看二哥一次。但是一個月後,他就移監到綠島新生訓導處,我一直到一九五八年,被送到綠島新生訓導處時,才再見到我的二哥。

自首分子告密 突然被捕審訊

一九五二年八月十八日,我和溫春鄢在新店鎮公所上班,突然被捕,當時我才二十二歲,已經工作兩年。來抓我們的是苗栗縣刑警隊,我們被送到苗栗警局拘留所時,我問一位年輕的看守,他說是後龍有人去自首牽連到我。原來是一九五○年在念桃園農校畢業班,分派到農業試驗所實習時,分組研究和討論實習成果,當時有分:園藝、農藝、畜牧等組。自首的同學說,我們在分組討論實習成果時批評時政。

日本戰敗回歸祖國時,大家都很高興,但看到中國兵穿草鞋、布鞋的樣子,揹紙傘、褲頭綁牙杯、鐵碗,感覺很失望。加上政治上的腐敗,又到處抓人,我們難免會偷偷抱怨。當時桃園農校的學生來自各地,班上同學有遠自臺中、中壢、後龍來的。一位後龍來的古姓同學,在一九五二年六、七月間,因害怕而跑去苗栗警局自首,牽扯到我和溫春鄢,由苗栗警員到新店來逮捕我們。我們又從苗栗被帶回桃園警察局,調查不到證據,卻又有一位同學詹溪華 自首,後來講出不利於我們的證詞。自首的兩人後來都沒事。

我們再從桃園警察局被轉送到臺北的刑警總隊十多天,問完話後,再送臺北市西寧南路的保安處問口供。每次都是半夜偵訊,問話前先拿手槍放在桌上,探照大燈照到臉上,讓你眼睛睜不開,也不知道誰在問你話。只要問話時,敢和問話的人爭執,就會被拿手槍的人打,幸好我沒被打。

看守所人滿為患 如人間地獄

在保安處約半個月,都關在地下室,在那裡不見天日,看不到陽光,地下室點著燈,每一間房間約關二、三十人,大家都擠到只能坐著睡。接著,我又被送到臺北市青島東路三號的軍法處看守所,等候軍法審判,那裡更是人滿為患,每一牢房關二十多人,像在擠沙丁魚。囚房角落放著大小便的馬桶,新進的人睡馬桶邊,睡覺時將頭靠在馬桶,每當有人大小便時,睡馬桶邊的人就遭殃了。那情景,有如人間地獄。還好,進去一、二十天,一直都有新人進來,我就離馬桶漸漸遠了。

在軍法處看守所時,媽媽曾來面會,她送來日用品、食物,也開始可以寫信。這時候我爸爸因二哥和我先後被捕而傷透腦筋,他從桃園東門國校校長,不斷地被調到偏遠的鄉下國校當校長,先被調到大園鄉的五權國校,又調到八德鄉的國校,也曾調到龜山鄉,對兩個兒子被關的事,他從來不敢說話。

軍法處看守所開庭,大多在早上。早上被看守叫到名字,比較不會害怕,但如果是下午被叫到名字的人,那就不好了,往往是要先送到死刑犯的牢房過夜,第二天的清晨四、五點,就要被送去馬場町槍決。

被指控參加非法組織 判刑八年

我到軍法處看守所兩個星期後就開庭,法官指控我參加學校非法組織。我說那是學業上的學術研究分組討論。法官問我:「那你有何證據說你沒參加?」我急著說:「沒有就是沒有。」法官卻說他有人證,證明我有參加。結果他傳喚來自首的同學詹某作證,他一口咬定我有參加,就這樣我被咬住了。

一九五二年十二月二日,我被以懲治叛亂條例第二條第五款:參加叛亂組織罪名,判刑八年。同案的溫春鄢判刑十五年,那是他被問到有沒有找人參加小組討論時,他說有找了一個人參加,因此被判十五年。軍法官說我們參加匪幫組織,但是為什麼沒有組織的名稱?

一九五三年,我被送到新店安坑的軍人監獄。那裡有仁監、義監、禮監、智監。政治犯大多關在仁監,後來才關到智監,前後五、六年。在那裡一天放封兩次,每次十五分鐘,分別是早上九點多,下午三點多各一次。我們在牢房內吃飯和大小便,起初是一天兩餐後來才改成一天吃三餐。伙食比起軍法處看守所時好一點,有飯、饅頭、青菜。遇到加菜日,才有豬肉吃,我們沒吃過雞肉,偶爾就等媽媽面會時,帶一點菜來。

綠島遇到二哥 兄弟分別養豬種菜

一九五八年,我被送到綠島新生訓導處,這時,我的二哥早已在綠島,他在第二中隊的生產班,負責養母豬,好讓母豬生下更多小豬。我編到第九中隊,就是在現在綠島人權園區的重建第三大隊的蠟像寢室的位置,我也在生產班,一班有七、八人,在柚子湖租地種菜。早上,我們挑肥上山到種菜的寮棚,中午挑飯菜上山吃,下午四、五點回來第九中隊。

印象中,前蘆竹鄉長林元枝 也在綠島,他掛名「教官」,常常來菜寮和我們聊天,但他身邊都有人跟著。我上山種菜時,要經過二哥的第二中隊,平常我都在晚上到流麻溝洗澡,但冬天時,二哥就會告訴我,他在豬寮會燒熱水、煮豬菜,叫我去洗熱水澡。

我在綠島住了二年,在山上菜寮附近,有不少綠島女子上山種番薯、土豆,常來和我們聊天。我們拿出吃剩的饅頭分給她們,她們大都吃番薯飯和魚。之前,她們因常常被告知我們新生是共匪,不敢和我們說話,看到就閃避。但是聽說在我去之前,綠島孕婦懷了女嬰是死胎,要送臺東開刀也來不及,結果是新生訓導處的政治犯醫療隊的王荊樹 醫師,他是婦產科醫師,在難友的協助下,借帆布、電瓶照明,順利開刀救人。還有政治犯為師資不足的綠島學生輔導課業,才漸漸讓政治犯和綠島居民有更好的互動。

胡乃元之父 協助治療眼睛斜視

我的眼睛原本「脫窗」(斜視),是綠島醫療隊的胡鑫麟 醫師為我開刀,我很感謝他。胡醫師在坐牢前是臺大醫院眼科主任,他出獄後生的小兒子胡乃元,是世界一流的小提琴家。

出獄前一年,我去新生訓導處的照相部,拍下在綠島坐牢時的照片。一九六○年八月十八日原本是我出獄的日期,但卻到八月二十七日才讓我從綠島回來,發給我旅費,送我到綠島碼頭,從臺東縣成功港下船,趕火車回家。開釋證明書內,限定我要在八月二十九日向桃園縣警察局報到。我總算在八月二十八日從臺東趕回家裡,終於趕上去警察局報到的時間。

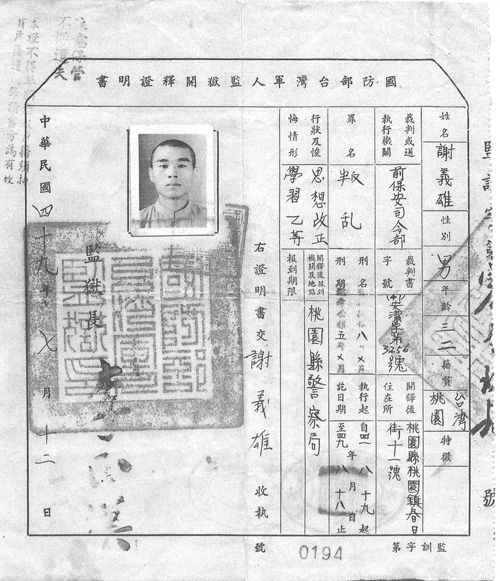

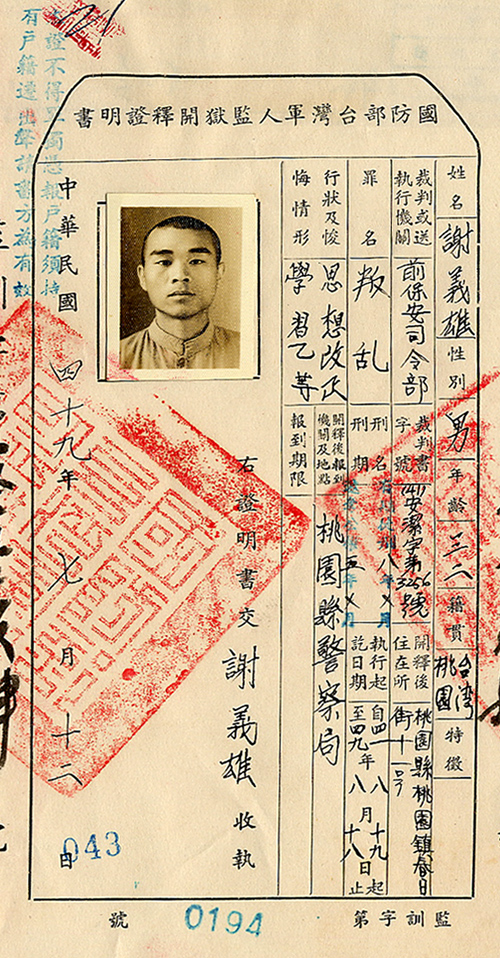

謝義雄的開釋證明書。左圖為出獄者留存,右圖為官方備查用。(謝義雄 提供)

綠島回來一年 進入工廠工作

回到家後,我和父母親同住,管區警察每週來找我一兩次,主要就是要監視我。那時二哥還沒出獄,他早我兩年被抓去關,卻晚我兩年出獄。我受託幫難友去找他們的家人,告訴家屬寄藥去綠島給他們。記得我去找一位曾在自來水公司工作的難友妻子,請她寄肝病的藥去綠島,走在街上,遠遠地看到以前的同學,都不敢和我見面打招呼,我很快閃避,避免自己難堪,不讓他們添麻煩。

我出來一年後才有工作,那是一九六一年。我爸爸有位住八德的朋友,是新亞日光燈工廠的廠長,爸爸拜託他介紹我進入臺北工廠,擔任生產線的管理員,我一直做到公司結束營業才退休。但是,介紹我進入新亞公司的邱姓廠長,卻因工廠爆炸而意外身亡。原來他親自去裝燈管的瓦斯,卻因瓦斯漏氣,在電扇打開後,立即大量燃燒,他當場被燒死。可見我們的工作,存在不少職業傷害與風險。

一九六四年工廠搬到新莊,員工增加,工廠規模較大,因此規定要設安全室。安全室的人,馬上有我坐牢的資料,經常監視我,常叫我去問話:「好嗎?」「生活如何?」但是我的工作並不受影響。

母親血癌過世 二哥未獲准回家奔喪

我因工作在臺北工廠,不住桃園家裡,但母親卻因我和二哥坐牢,不斷地操心、煩惱,而累倒了。她因血癌住進臺大醫院,我每天下班的晚上和假日,都去醫院照顧、陪伴,想彌補過去讓母親操勞。當時,二哥在土城生教所,我曾去面會二哥,告訴他母親病重。不久,他在管理人員陪同下,出現在臺大醫院母親病床前,看到媽媽一面,他回去不久,媽媽就安詳離去,二哥並未獲准回家奔喪。

母親在臺大醫院住院的幾個月當中,她妹妹的女兒,也經常去看顧她。她雖然是我姨媽的女兒,俗稱「姨表小妹」,但媽媽喜歡她的溫柔、體貼和細心陪伴,一直在病床上跟她說:「妳來乎我做媳婦啦,安呢,我才走得安心。」後來,表妹真的嫁給我當妻子。她家住鶯歌,在龜山鄉兔子坑的三德礦場當會計。父親、大哥、二哥和我以及弟弟,一直都住在一起,我家是個大家庭,房屋很寬闊,後來改建後,隔成四間房子。

與二哥同日娶妻 減少親友麻煩

等到我二哥出獄後,他和我都住在爸爸家裡。二哥到桃園後車站的遠東食用油廠上班,他當業務員,常出差外縣市。

不久,我和二哥同一天娶妻結婚。我娶了媽媽在病床前為我開口求婚的表妹;二哥娶的是親戚介紹的三峽女子,她家住三峽大豹(現在三峽大板根飯店山上),家裡務農。我們兩位坐過政治黑牢的兄弟,同時娶妻結婚和宴客,或許可以減少家族親友的麻煩與尷尬。

謝義雄(前排中)的結婚家族照。謝義雄與二哥謝傅卿為了避免親友麻煩,兄弟兩人在同一天結婚、宴客。(謝義雄 提供)

婚宴就是在東門國校,租一間教室宴請客人,當時並沒有邀請很多親友。我太太在孩子出生後,就辭職在家帶小孩。我們有一男一女,大兒子和我同住,他有兩個孩子,一個大學畢業,另一個今年將畢業。女兒嫁到新加坡。

雖然有安全室的調查,但我的家庭和工作都安定下來,一九七○年代前,臺灣尚未開放出國觀光,我以公司「生產管理課長」名義,申請出國考察,竟然沒被刁難,獲得工廠安全室核准,讓我參加旅行團到香港,我太太也掛名某公司的副總經理,取得該公司的證明,得以和我同行。其實那個苦悶的年代,能出國走走,看看外面的天地,並不容易,特別是像我這樣的政治犯背景,出國到香港,也是逛街,買一點港貨而已。

父親沉默不得志 難友大多辭世

父親因我和二哥坐牢,而在教育界不得志,他總是沉默,不敢多說話,六十多歲退休,八十三歲過世。二哥生有四位子女,六十歲時因大腸癌病逝。現在我二嫂因得到巴金森氏症,很少出來,她家就住在我家隔壁,我不便讓你們去採訪,會打擾她。

我很少和一些舊朋友、老同學交往或連絡,怕牽連他們或惹麻煩,只有上班工作上的同事,他們不知道我的「政治犯」身分背景,比較不會害怕,我才會和他們交往。因此許多好友,大都不知道我曾坐過牢。其他常連絡的朋友,都是坐過牢的難友或受難者家屬。

同樣住在桃園的政治受難劇作家簡國賢的遺孀簡劉理 ,她以前是我們東門國小校護退休,已於二○一一年以九十二歲高齡過世,她和我們夫婦交情很好。我的同學也是同案的難友溫春鄢,住在桃園市後火車站,也過世三、四年了。

解嚴後 爭取名譽平反與補償

解嚴後,難友簡士性 擔任桃園地區的政治受難團體連絡負責人後,我開始參加活動,認識其他的難友和家屬,例如:呂沙棠 、陳台明 等人。原本互助會桃竹苗地區辦活動,都要趕去新竹,很不方便。五十年代白色恐怖案件平反促進會成立後,我就經常參加相關活動。這個會光是聽名字,就知道是要幫受難者爭取平反和歷史公道的。我們爭取到白色恐怖的補償金,我被關八年,領到三百六十萬元。另外,在李登輝總統頒發「恢復名譽證書」後,我去申請恢復公務員年資,被捕前,我在新店鎮公所服務兩年,我沒申請復職,而是辦理退休,也領到十六萬多的退休金。

解嚴後開放大陸旅遊,我和呂沙棠曾一起參加互助會辦的中國旅遊團。先到北京,再到東北。對於中國的印象是:在改革開放後,中國變得進步和富有,但是貧富差距卻更大。本來,共產主義是要改善貧富懸殊,現在中國的貧富差距,與共產黨的無產階級革命,好像有很大的差距。至於「一國兩制」,好像除了香港、澳門外,全世界都沒有這樣的體制,能不能行得通,我沒辦法評論。我的疑問是:「共產制度好像很好,但是當年強大的蘇聯,為什麼會解體?」我的孫子曾到俄羅斯遊學一年,他回來後告訴我:「俄羅斯是一個特務國家,總統普丁就是特務頭子。」

2010年5月16日,謝義雄重返綠島,在綠島人權園區「新生訓導處展示區-青春.歲月」自己的舊照片前留影。(謝義雄 提供)

重返綠島人權園區 百感交集

二○一三年,我帶兒子、媳婦等全家人到綠島旅遊,看到綠島人權園區內重建的第三大隊,其中,有放置新生蠟像的寢室,正好是我當時的第九中隊,位置完全一樣,那些蠟像實在很像,把我們當時所遭受的思想、勞動改造,以及農業生產班的情況,都重新呈現出來。我也在受難者名單和照片牆上,看到我和二哥的姓名和照片,感到非常委屈和無奈。

原本,我不懂共產主義是什麼,坐牢後受洗腦教育,才略略認識共產,也沒閱讀相關書籍,卻被戴上「共匪」和「叛亂分子」的罪名,讓我一直很不甘願。

2013年5月3日,謝義雄(右4)帶著兒女重返綠島。(謝義雄 提供)

【編按】二二八之後清鄉、白色恐怖漫長期間,桃園縣有將近四百位政治受難者。文化工作者曹欽榮和陳銘城等人受桃園縣政府委託,完成政治受難者和家屬的口述訪問,在日前出版《重生與愛》。本報取得授權轉載,讓大家對當年的受難歷史,有進一步的暸解。

錄音轉文字稿:陳淑玲

文字稿整理:陳銘城

修稿:謝義雄、陳銘城、曹欽榮

(本文摘自《重生與愛:桃園縣人權歷史口述歷史文集》,桃園縣政府文化局出版。欲購此書請電洽03-332-2592分機8403邱小姐。)

相關文章:【重生與愛】系列十 回家的路等三十三個年頭(上)