如果你問一位經濟學家說:「經濟學最重要的分析工具是什麼?」

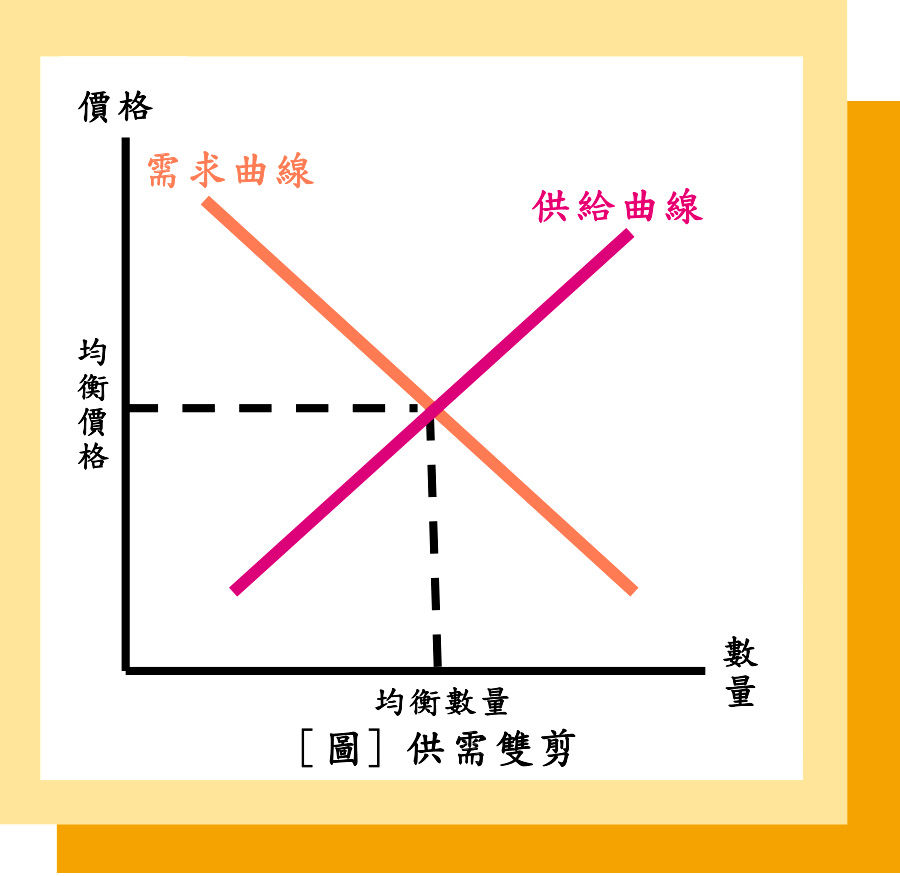

我想一般經濟學家都會回答說:「馬歇爾交叉(雙剪)」(Marshall Cross)。也就是說,交易價格是由市場需求曲線與市場供給曲線交點所決定的「供需交叉(雙剪)」。

馬歇爾(Alfred Marshall)是十九世紀與二十世紀之交(1900年代左右)盎格魯-撒克遜(英國)人中最重要的經濟學家,很多人誤以為「供需交叉」的圖形是首次出現於他的經典名著《經濟學原理》(Principles of Economics)書中,或許因此「供需交叉」也常被稱為「馬歇爾雙剪」。

這項分析工具重要到,讓1970年的諾貝爾經濟學獎得主,對經濟學數學化貢獻良多且對經濟學產生多面向深遠影響的經濟學大師Paul Samuelson,在其知名的《經濟學》(Economics)教科書(這本書奠定了現代經濟學基礎教科書的基本型態)中,引用不知名人士所說的一句話:

「你甚至可以使一隻鸚鵡變成一位學術淵博的經濟學家,只要讓牠學會說兩個字眼:『供給』和『需求』。」(You can make even a parrot into a learned political economist-all but learn the two words “supply” and “demand.”)

翻開任何一本基本經濟學的書籍,首先映入眼簾的圖形通常就是「馬歇爾雙剪」。它是經濟學極端重要的(應該是最重要的)分析工具。

很多經濟學家打從心底接受交易價格是由市場需求與供給兩曲線交點所決定的概念,就像現代人們接受地心引力、地球是圓的或地球繞著大陽公轉等天文物理學概念一樣,自自然然,毫不懷疑。經濟學家應用起供需雙剪的分析工具,也好像是出自「動物本能」自自然然,毫不猶豫,純熟無比。即使有些經濟學家偶而會批評一下這理論怪怪的,但總是說一套做一套,還是自自然然地如影隨形地本能地使用此分析工具,尤其以總體經濟學家所謂的「全面均衡理論」(在幾個市場中同時以這些市場的需求與供給兩曲線交點來決定其相對價格的理論)為甚。

我們舉個例子來看它的重要影響力。

颱風快來了!菜價會怎樣呢?學舌鸚鵡的答案

颱風快來了!菜價會怎樣呢?如果你隨機請教一位受過經濟學洗禮(或洗腦)的學生或經濟學教授。答案會很標準與一致的是:颱風快要來了,漲價預期心理,一方面會造成生產者惜售而使得市場供給曲線上移,另一方面會造成消費者搶購而使得市場需求曲線也上移,市場需求與供給兩曲線交點會因此往上移動,所以菜價會上揚。

如果你不相信,拿來考考你家裡學過經濟學的小孩或朋友看看,你就會知道答案大同小異。因為,他們的思考方式都是同一座經濟理論工廠製造出廠的產品。

颱風快來了!菜價會怎樣呢?市井小民的答案

颱風快來了!菜價會怎樣呢?如果你隨機請教一位市井小民:「颱風快來了!你預期會對菜價造成怎樣的影響呢?」市井小民會回答說:「菜價會上漲啊!這還需要問嗎?」

如果你進一步採取修辭學的策略問他:「那你是說菜價是市場供給與需求兩股力量所共同決定的嗎?」面對這樣充滿修辭技巧的問話方式,市井小民通常沒有選擇餘地只能回答:「是的。」

可是,如果你繼續問這位市井小民:「那你是說菜價是市場供給與市場需求兩曲線的交點所決定的嗎?」

這時候你可能會獲得兩種完全相反的答案。若這位市井小民受過經濟學的洗禮,即進過經濟理論工廠加工過,則他應該會欣然回答說:「是的。」同時,臉上顯露出如逢知音的喜悅表情。

若這位市井小民沒受過經濟學的洗腦,即沒有進過經濟理論的加工廠,則他會八丈金鋼摸不著頭緒,可能會反問你說:「你是什麼意思?什麼是市場供給與需求兩曲線的交點?我沒有聽說過!我腦海裡沒有這種東西!」然後心裡暗暗的想著:「這個人腦袋有問題嗎?」

若這位市井小民有相當的思考力,可能會說:「我知道『市場價格就是由供需雙方的力量拉鋸所決定的,造成商品需求增加的力量(有利於供給者)會促使價格上漲,造成商品供給增加的力量(有利於需求者)則會促成價格下降』的常識,所以我知道菜價會因預期颱風來襲而怎麼變化,但我腦海裡沒有市場供給與需求兩曲線以及它們的交點那種東西!」然後心裡暗暗的想著:「這個人腦袋好奇怪喔!是哪裡製造(洗腦)出來的?」

由此可看出,有沒有讀過經濟學的人,或有沒有被送進經濟學工廠加以加工過的腦袋,對於一個相同的問題,會有非常不同的思維方式。學過舌的鸚鵡,表現得畢竟超乎常人,不得不令人側目相看。

以新古典理論大師加里貝克(Gary Becker)為例

不只一般經濟學學生會如此自然地使用「馬歇爾雙剪」來解釋價格的決定與變化的問題,連非常知名的經濟學大師也是這樣思考。這其實一點也不令人驚訝,因為一般的經濟學學生,只是經濟學大師的學生的學生的學生…而已,他們的思想是一個腦袋傳遞給一個腦袋…一脈相傳而來的。

例如,1978年的諾貝爾經濟學獎得主,對居於主流地位的新古典經濟學發出嚴厲批判的Herbert Simon,在《行為經濟學手冊》(Handbook of Behavioral Economics)書中就曾多次在不同的文章裡,以Gary Becker 對「二戰後美國婦女勞動參與增加現象」的解釋為例,展示了這樣的頭腦簡單的思維方式。

1970年代左右以來,我們看到了一種經濟學帝國主義現象,經濟學家試圖證明他們不僅可以使用標準理論去嚴格地解釋經濟現象,還可以解釋政治、家庭、乃至於事實上我們所有的社會現象。一位這種知識帝國主義的極度活躍的、知名的且影響力深遠的領導者是過世不久的芝加哥大學的經濟學教授加里貝克。

Herbert Simon說讓我們來看看貝克如何,在他討論家庭生活的各種面向(如決定生多少個小孩)的《家庭論》(A Treatise on the Family)書中,解釋二次世界大戰後女性就業率迅速上升的現象。貝克認為這是由於在此時期中對女性職工的需求曲線向上移動所造成的結果。亦即在任何工資下會有更多的婦女被雇用,因此當越來越多的婦女從家裡被吸引到勞動市場的情況下,工資(還)是上升。貝克所採取的就是經濟學最基本的分析工具「供需雙剪」來解釋工資與就業的決定,那是經濟學家一種標準化的思維方式。

非主流經濟學大師Herbert Simon的批評

Herbert Simon批評貝克沒有援引特別的證據來作為此需求曲線移動的支持理由。他認為這種解釋是貝克在「扶手椅」(armchair)中想出來的答案,是一種沒有實證基礎的答案。他說經濟學家一向有一種自閉式的活在自己的理論世界中不管外面真實世界的思維傳統。

Herbert Simon批評說,事實上,尚不清楚在貝克所關切的這段時期中,女性的工資增長是否比男性的工資多得多。此外,還有其他多種可能的解釋。也許,女性的效用函數發生了轉變,例如,是婦女外出工作的意識提高,導致她們喜歡在外工作超過在家庭工作的程度超過從前,或者家事的生產效率隨著家電用品的普及化而提高。以上這些原因,即使在對於婦女職工的需求相對缺乏變化的時空背景下,也都會導致婦女外出就業人數增加,而且我們還遠遠沒有用盡所有可能提供解釋的項目呢!

但是貝克似乎很本能地且很自然地使用供需圖形來進行解釋。連這麼重要偉大的經濟學家,1992年的諾貝爾經濟學獎得主,經濟學帝國主義的主要推廣者都是如此自自然然地使用「交易價格是由市場需求與供給兩曲線交點所決定的馬歇爾雙剪」的分析工具,可見此項分析工具對經濟學家思維方式的深遠影響。

寫到這裡,我自然會想請小雁鵝瑪蒂娜(Martina)出場,講牠的故事。

小雁鵝瑪蒂娜的故事

1973年諾貝爾生物醫學獎得主勞倫茲(Konrad Lorenz),在中文書名被譯為《雁鵝與勞倫茲》(Here Am I─Where Are You?)書中講述的一樁發生在他撰寫該書前五十年的往事(天下文化,楊玉齡翻譯,以下相關中文文字大多小幅修改自楊玉齡的譯文)。

為了進行研究,勞倫茲向兩位朋友索求一些雁鵝蛋,結果幸運地取得二十枚。其中十枚勞倫茲放在一隻很會孵蛋的家鵝身下,其他的蛋只能放在一隻烏龜身下。當第一隻小雁鵝(勞倫茲叫牠瑪蒂娜)破殼而出時,勞倫茲忍不住把這隻後來被寫入人類科學史中的小傢伙,從她家鵝養母身下捧出來,以就近仔細端詳。然而,正當他這麼做時,小傢伙忽然凝視著勞倫茲,發出單音節迷途似的叫聲,由於勞倫茲先前飼養過家鴨,認出那種叫聲代表「哭泣」,於是他立刻發出代表「安慰」的聲音來加以回應。立即小鵝有了反應,直接面對勞倫茲,伸長她的頸子,轉而發出一種多音節的「vee-vee-vee」叫聲。從單音節轉為多音節叫聲意味著從悲愁轉為快樂,而那伸長的脖子,則是一種歡迎的姿態。

試想想,有誰會不想重覆欣賞這一幕由極度沮喪轉為雀躍至極的真情演出呢?因此勞倫茲冷淡地保持緘默,直到小雁鵝又焦急地哭泣起來,才再度發出友善的聲音予以安慰。終於,勞倫茲覺得已經過足了保母的癮頭,才將小鵝放回孵蛋家鵝的翅膀下,轉身離去。

但就在勞倫茲轉身沒走幾步,一陣帶著疑問的輕呼,從母鵝白色的羽翼下飄出來。母鵝立刻循標準模式,發出「哥安─哥安─哥安」的聲音,來回應小鵝。然而這隻小鵝卻不像一般沒有經過上述特殊經驗(與勞倫茲交流)的初生小鵝般平靜下來。相反的,她從母鵝腹部堅決地爬出來,抬頭瞄了瞄母鵝,隨即大叫著奔離她。她發出單音節不安的叫聲如此哀怨,簡直能喚起所有旁觀者的惻隱之心。可憐的小東西,就這樣站在勞倫茲和母鵝之間,一邊大聲尖叫,一邊向上伸長脖子。當勞倫茲輕輕挪動了一下,小鵝立即向他飛奔而去,而且不斷用「vee-vee-vee」的叫聲,配合伸脖子的「歡迎」動作。當時的勞倫茲,還不了解鵝類動物的「銘印」(imprinting)過程一旦完成,就無法再改變了。於是,勞倫茲抓起小鵝,再度將它塞回白鵝的身體下。但是,她立刻又追著勞倫茲爬了出來。她幾乎還不太會站,即使慢走都搖搖晃晃,不太穩定,然而,在極度驚惶的情況下,她竟然能夠飛快地奔跑。

勞倫茲當時真是被這隻追著跑又哭個不停的可憐嬰兒給感動了。雖然跑得跌跌撞撞,頭重腳輕,但卻以令人訝異的速度和決心,傳遞了一個非常明確的訊息:她已把勞倫茲,而非那隻家鵝,視為母親了。

勞倫茲與小雁鵝瑪蒂娜所經歷的動人畫面,就是現今眾所周知所謂的「銘印效應」。銘印是一種特殊的學習行為,對於特定刺激訊息的學習可能僅需要發生一次,就會對動物個體產生終生的影響,而且銘印通常有階段性,也就是說,僅在某一特定發育時期能夠接受這種刺激訊號並產生記憶,超過這個時期,動物即使重複地接受到這類訊息,也不會產生與銘印同樣的記憶效果。銘印的第二個特徵是不可逆,或者至少是強烈抗拒逆轉程序。

經濟學家可不是雁鵝

在講了經濟學家的標準思維型式後,又立即講了小雁鵝瑪蒂娜在經歷銘印效應後,所呈現的僵化的沒有思考能力且不可逆的本能行為。這種暗示性的對照敘述會令一些讀經濟學的人感到很不舒服,更會讓一些以經濟學為生的經濟學教授感到有一股強烈地被污辱的厭惡感。我可是高等生物的人而不是鴨子,人可是有很強的思維能力的生物,而不是只會依賴動物本能的「銘印效應」來行動的低等生物,何況我還是學養豐富表現傑出的知名經濟學家呢!我是經濟學家,我可不是鴨子!

這種反彈一點都沒錯,我也深有同感,也因此我的意思當然絕絕對對地人不是鴨子。我們人類的思維與學習層次當然早已不是停留在動物本能的層次,人類大腦的聰明與複雜度,使我們在很多方面的實際行動可以超越「銘印效應」所對應出的純粹動物本能的行為。

但是我們人類可能多多少少還遺留很多的動物本能,並且我們還是得擔心從經濟學學習過程中所經歷的第一印象所產生的深刻與長遠影響。更何況在經濟學課堂上,在教科書裡,在各種大大小小的考試中,在同學討論中,在腦海的思維中,在論文中,在經濟學家的研討會中,在報章雜誌中,在替政府單位所做的研究報告中,甚至在高中的公民課本中,一而再,再而三,三而四…不斷重複練習與使用供需雙剪的概念。在這類不斷反覆的學習與思維過程中,很難避免地使得供需雙剪的分析工具深深地內化到經濟學家與經濟系學生的思維方式中,甚至演變成一種對不少經濟學家來說是自己不會且不可起疑也不容別人質疑與挑戰的信仰了。

供需雙剪的分析工具,早已成為現代經濟學家的共同的「標準配備」、共享的資產(如果是「資產」的話)、或共同的原罪或業障了。很多經濟學家一開始要分析某一經濟問題時,由烙印在腦海深處的工具箱中所自動擷取的分析工具,自然就是「供需雙剪」的分析工具。有一點誇張的說,但又相當真實的觀點:在今日,新古典學派分析典範中的供需雙剪,幾乎是主流經濟學家一代傳一代的「遺傳基因」了。

科學理論或神秘玄學

回想一下沒有進過經濟學加工廠加工過的市井小民所說的話:「我知道菜價會因預期颱風來襲而怎麼變化,但我腦海裡沒有市場供給與需求兩曲線以及它們的交點那種東西!」

這項說法提醒我們,「供需雙剪」可能只是一種社會建構的產物,可能只是經濟學家學術社群裡的一種獨特的次文化。文化當然可能與科學事實相吻合,但文化也可能只是一種違反科學事實的集體信仰。

這一問題無疑地對學習與使用經濟學分析工具的人來說,非常重要。究竟「供需雙剪」是一項建立在紮實的科學證據的科學理論呢?還是只是一項建立在神祕主義的玄學信仰呢?而其基本的論述精神(不要管假設前提合不合理只管預測準不準)與占星術沒有多大的差異呢?是不是它只是一種空有科學的表象(可以用數學語言加以表述與分析),但實質上卻只是一種反科學精神的神祕信仰罷了!我們很快會再講一些相關故事,讓你得到你自己的答案。

如果,真的出人意料之外,不幸的,「供需雙剪」只是一種建立在神祕主義的玄學。那麼我們雖然不用擔心變成學富五車的經濟學家的鸚鵡,但可能要擔心只會扮演鸚鵡的經濟學家在不自覺中把學生也變成鸚鵡,更要擔心的是動輒把這種不切實際的虛擬的分析工具用來做政策建議與主張(如有關最低工資的政策)的經濟學家,當然愈是偉大的經濟學家愈令人擔心。

如果我們經濟學家或經濟學學生,在使用「供需雙剪」的新古典經濟學的最基本分析工具時;不想被批評為像是勞倫茲可愛的小雁鵝瑪蒂娜一樣,只會依據動物本能的銘印效應,而發出「vee-vee-vee」的叫聲;也不想被譏諷為像是在多次反覆的訓練下而變成飽學經濟學家的鸚鵡,只會習慣性的說出「供給」和「需求」的字眼。那麼,我們有必要深思經濟學家「供需雙剪」的獨特次文化,是一種與科學事實相吻合的文化,還是只是一種建立在「相信」基礎上的集體信仰。如果「供需雙剪」是一項建立在紮實的科學證據的完整科學理論,那麼我們應該大聲為它辯護,且大大方方、心安理得地用它來做研究以發表論文並提出政策建議。如果「供需雙剪」只是一項建立在神祕主義的玄學信仰,那麼我們應該勇敢地把他丟棄,即使必須把現代經濟理論的一大部分都丟棄,也在所不惜,因為它不符合基本的科學精神。

不幸的是,認真思考實在是很費力氣的,即使對很會算數學的經濟學家也是。更不幸的是,要勇敢的丟棄大家都認同的理論,即使它明顯是虛假的,也需要超凡的傻勁與勇氣。