戒嚴年代的言論獄中,有少數相當突出而重要。他們不是批評政府,而是提出建言;這些建言或前瞻,或深刻,都能切中體制之弊,其實是研究台灣政治思想史的重要資料。其中雷震的《自由中國》、彭明敏師生的〈台灣人民自救運動宣言〉、白雅燦的競選傳單(蔣經國二十九問)都是著名案例。然而更早之前,卻有一件提出相當宏觀、獨特的政治藍圖,但少為人知的「叛亂案」:巫義德案。

特立獨行,罷免市長遭點油作記號

「巫義德」和「武義德」是兩個人。武義德(阿里山樂野村長)是原住民,涉高一生案,被判無期徒刑;巫義德則是漢人,算是一個特立獨行者。戒嚴年代,特立獨行具有高度風險,如果再提出體制外的大企畫,那麼能全其身命,算是幸運。

巫義德,高雄人,1924年生。出身日本大學,擔任海軍二級判任官,算是高級知識分子。他很早就以無黨籍身分進入中華民國體制,1951年以高雄市議員身分,參加第一屆台灣省臨時省議員選舉,和郭國基、何傳(永豐餘創辦人)等七名議員角逐高雄市的二席(當時還是間接選舉,由縣市議員選出省議員)。他將學歷填為「幼稚園畢業」,經歷填為「傭工、工役」;在演講時,說自己參選是為了倡導,想證明民主政治的選舉,並非官僚、士紳、有錢者的獨享權利。如果此說出自本懷(而非造勢宣傳),那只能說他很天真。

這次選舉,巫義德落選。1954年再度出馬,角逐第二屆臨時省議員選舉,籤號都抽好了,卻於公告前夕放棄競選,聲稱祖母病故,無暇拜票,決定「移忠盡孝」。之後,在政壇沉潛多年,卻於1959年大動作出擊:發動罷免施政有爭議的高雄市長陳武璋。當時罷免程序,是先取得選區千分之一公民的提議,報請主管機關(省民政廳)備查;再取得選區五分之一公民的連署,才能成立罷免案,展開罷免活動。

不過戒嚴時代,「罷免」要看對象,如果對象是國民黨籍、縣市長級以上,即使第一步(千分之一公民提議)也不會讓你跨過。按照法令,只要有169人提議,即可報請民政廳備查。巫義德已取得312人提議名單,但在黨政運作下(陳武璋是國民黨籍),竟有174人撤銷提議,使提議因人數不足而流產。不過陳武璋也付出代價,退出隔年市長選舉(國民黨改提名陳啟川),巫義德則被點油作記號。如果他稍有政治警覺,應該低調再低調,然而他卻逆勢操作,將抗爭一下子拉高到國家層次,終於在隔年(1960)讓自己墜入深淵。

〈六大原則〉:解決台灣憲政危機的提案

這牽涉到1960年重大的政治變化。當年二、三月召開第一屆第三次國民大會,修改《動員戡亂時期臨時條款》,凍結憲法對總統、副總統的連任限制。照中華民國憲法,蔣介石只能做到第二任期滿(1960);但修了臨時條款後,老蔣可以「吳三連」、「于右任」、「趙麗蓮」,一直做到老死(吳子胥)。由「萬年老賊」選出「萬年總統」,對憲政體制是極大的破壞。雷震的《自由中國》大聲疾呼,連篇反對,卻如蚊子叮鱷魚,無法阻止這場毀憲的遊戲。

巫義德也是憂心忡忡。不知出於何種考量,他著手擬訂〈解決中國政治問題六大原則〉(這裡的中國,筆者綜合研判,是指台灣)。扼要整理如下:

1.中國境內所有政黨,各自推派代表,並邀請邊疆人士、農工商領導人員、社會賢達、海外僑領,成立「中國政治聯合會」,代表全國人民主持全國普選。

2.中國政治聯合會參酌情勢及法理,制定普選辦法、國會組織草案,主持普選,產生參、眾兩院的全民國會。

3.中國政治聯合會成立同時,所有政黨暫行解散;境內軍事力量,不得做任何對付國族的行動;政治犯包括外人,應即停止審判;各級政府應承辦中國政治聯合會交託的職務。

4.普選產生的全民國會(筆者按,考其脈絡,應是臨時全民國會),應向全國人民負責;並在維護生存、自由、平等的人權原則下,改制政府及國會,並有修訂憲法及法律之權。

5.全民國會成立後,全國政治犯應被釋放,並可依其意志,組織或參加各種建國性的民主政黨。

6.中國政治聯合會的職務期限為一年,以全民國會成立時為止;全民國會的職務期限為兩年以下,以所改制的全民國會成立時為止。在此兩會職務期間,得商請聯合國安全理事會、中國以外之十大會員國派員,合組「和平顧問團」駐會,並於必要時,視察第三、五條實施情形,及輔助該會職務上的需要。

這〈六大原則〉,以今日觀點視之,是採「三階段改造」加「兩階段普選」加「台灣問題國際化」。第一階段是選出全國代表,成立「中國政治聯合會」,規劃「臨時全民國會」的普選;第二階段是普選成立臨時全民國會,修訂憲法和法律,改制政府和國會(按,即國民黨聲稱的三大國會:國民大會、立法院、監察院);第三階段是成立新的全民國會。雖然巫義德沒有說新國會如何產生,但衡其民主精神,以及「臨時全民國會」和「三大國會」的退場機制,也必須是普選才行。

遭人密告:與彭明敏案前後呼應

這〈六大原則〉,完全走體制外路線,甚至引進聯合國的監督機制,制衡蔣家和國民黨,堪稱高瞻遠矚。而其本意,用直白的講法,就是把台灣的憲政體制「砍掉重練」。因為中華民國憲法,對台灣有利的(如基本人權)形同虛設,對台灣不利的(如大中國設計)全面落實,加上萬年國會尸位素餐,使台灣長期穿大鞋、穿臭鞋,和國民黨的威權統治同為政治亂源。

然而,在那個弔詭的年代,理論上的正確,往往是現實上的錯誤。國民黨連罷免一個地方市長(當時高雄是省轄市)的第一步都斷然封殺,怎麼可能在國家體制上稍微讓步——或者精確地說,國家體制只能被國民黨依該黨的利益恣意亂改,怎能被任何公民依台灣的需要另作主張?

巫義德將這〈六大原則〉交高雄市成功印刷廠排印,打算在國民大會開會期間,分函國大代表、聯合國秘書長哈瑪紹、各國駐華使館、各報社記者等。廣寄國內外,進可周告,退可自保,不失為良計。然而印完後,還沒寄發,就被警總獲報,將巫義德逮捕,剛出廠的〈六大原則〉二千份及信封一併查扣。

警總為何知道?這答案,跟四年後(1964)彭明敏、謝聰敏、魏廷朝的〈台灣人民自救運動宣言案〉一樣:被印刷廠密告。據謝聰敏的說法,印刷廠老闆在印刷時,偷拿一張給旁邊的一位初中生看。學生說:「文章裡都在寫蔣介石,為什麼不用『蔣中正』?」於是他們跑去向警方報案。至於巫義德,則疑係遭印刷廠一位吳姓職員密告。所以這兩案,印刷廠人員都全身而退;而這兩案型態如此相似,有如歷史重演,也令人驚異。

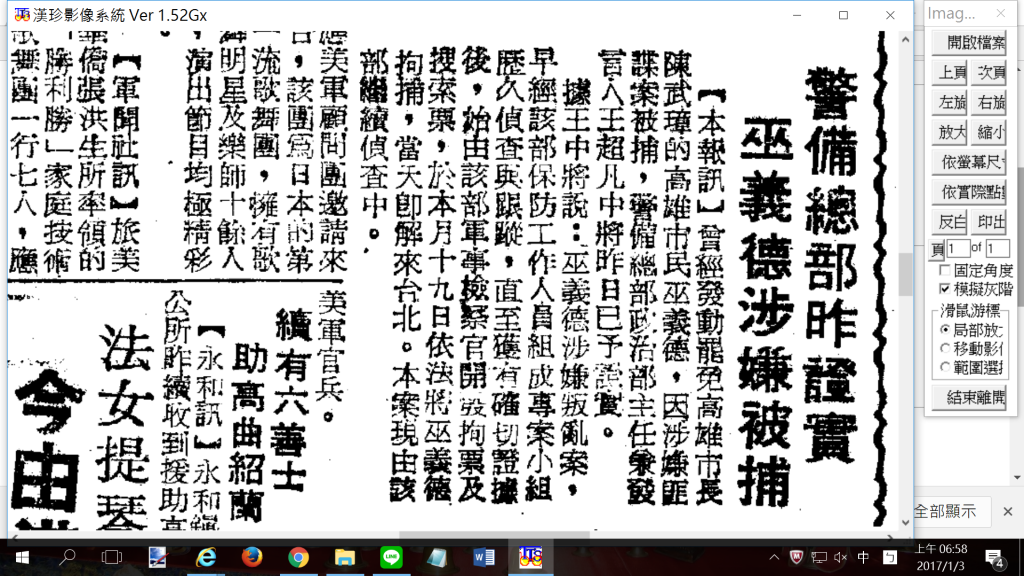

1960年2月18日,巫義德外出吃飯,突告失蹤。隔日來了一輛吉普車,兩名不速之客遞出巫義德親筆便條一紙,要家人將寫字台上的稿件交給他們帶走。巫家察覺情況不妙,向媒體放消息,巫父說,如果他兒子被治安機關秘密逮捕,「將呈請監察院申冤察究」。這句話,逼得警總發言人王超凡在22日出面證實,人是他們抓的,並說巫義德「早經該部保防工作人員組成專案小組,歷久偵查與跟蹤」。前面說巫義德被「點油作記號」,此處可證。

離奇指控:「預備意圖」顛覆政府

巫義德的〈六大原則〉本來就是宏觀設計,不玩自欺欺人的三民主義、五權憲法,這下落到警總手中,正好全部往「叛亂」上綱。警總指控,第一項選出各代表,是「否認國民大會代表資格,企圖阻礙國民大會開會」;第二項普選產生參、眾兩院,是「破壞五權憲法的精神」;第三項停止審判政治犯,軍事力量不得對付國族,是「停止防奸肅諜的治安工作,阻卻反攻復國的軍事行動」。

至於第四項,以全民國會改制政府及國會,修訂憲法及法律,是「另組政府及毀憲之野心,甚為明晰」;第五項,釋放政治犯並復權,是「釋放匪諜,讓匪諜正式組黨,足徵其思想狂妄」;第六項,請聯合國派員駐會,視察協助,是「要求聯合國出面干涉,損害我主權獨立」云云。遂將巫義德以「預備意圖以非法之方法顛覆政府」罪名,判刑10年。這裡的「預備意圖」令人費解(意圖的預備階段),用心理學解釋,只能說是潛意識——所以,這應該是一起「潛意識叛亂案」?

面對警總指控,巫義德的辯論策略,是把〈六大原則〉的「中國」擴大解釋為「包括大陸」,藉以轉移風險。然而這又帶來新的風險,警總說,「不啻承認其(大陸匪幫)為合法政治對象…此種和平共存之論調,乃係響應蘇俄與共匪之和平攻勢,助其邪說之囂張」。反正橫說豎說,警總都能抽鞭——因為法院是警總開的。

巫義德是一人案子,但他的辯護律師林頌和,1971年也坐牢去了。白色恐怖案件的辯護律師,官方指派的「公設辯護人」純屬虛設;被告延聘的「選任辯護人」雖有努力,終歸徒勞。林頌和、石美瑜、梁肅戎是較有名的選任律師。林頌和是特務出身,卻為一些政治犯如馬之驌(雷震案)、石錫勳、張明彰(全青會案)、王芳茗(南靖師範系列)等人辯護,有他的義膽在。雷震在其日記提到,林頌和「依法為當事人辯護,乃至口不留情,直指國民黨政治迫害的痛處,終於惹禍上身而下獄」。

失落拼圖:被人遺忘的民主前輩

巫義德1970年出獄,不久即投入1972年的高雄市長選戰——不是競選(他被褫奪公權5年),而是為黨外的謝掙強抬轎,和國民黨提名的王玉雲激戰。通常政治犯出獄後,即如驚弓之鳥,對政治避而遠之(1980年代黨外勢壯,情況才有改變);巫義德卻甘冒風險,再戰國民黨,確實膽識非凡。此後他長期支持黨外,傳承民主香火,卻也在時代潮流的無情推移下,淡出舞台,被人遺忘。

巫義德是台灣民主運動的先知先覺。光是提出「普選全民國會」,就比長老教會、大學雜誌的「國會全面改選」主張,提早11到12年。他的高重要度和低知名度,讓我們警覺,台灣民主運動史其實還有很多拼圖遺落。而他那種把紊亂體制「砍掉重練」的氣魄,在綠營全面執政、擁抱中華民國體制的今天,也只能仰止了。

然而,如果台灣真有制憲的那一天,恐怕仍要參考〈六大原則〉的架構:廣邀各界人士→成立制憲籌備會→普選制憲代表→召開制憲會議→以新憲法改制政府和國會——或許,還得尋求聯合國協助吧。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。